Les du Pont de Nemours et le Delaware : les gardiens du paradis fiscal

C’est l’une des pièces les plus précieuses du Hagley Museum un talisman que la fondation familiale n’exhume que pour quelques privilégiés. Le musée qui gère les archives du clan du Pont, dans le Delaware, dans le nord-est des États-Unis, dispose parmi ses collections d’un étrange tableau : il montre le patriarche de la dynastie, Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739-1817), initiant ses enfants à un rite ésotérique.

La scène se passe le 7 septembre 1784, à Paris. L’économiste français vient d’enterrer sa première épouse. En signe de deuil, il fait prêter serment à son fils cadet, Eleuthère Irénée, sous les yeux de l’aîné, Victor Marie : « Je l’attends dans un fauteuil, le chapeau sur la tête, l’épée au côté, le cordon sur l’habit, un coussin à mes pieds, le buste de sa mère à ma gauche, l’épée et le chapeau du jeune homme à la droite sur un siège… », décrira Pierre Samuel dans sa riche correspondance. Les deux frères se saluent avec leur épée. Après quoi résonne l’oracle paternel : « Que le Ciel bénisse vos travaux et votre postérité ! Puisse chaque génération de vos descendants s’appliquer sans cesse à rendre meilleure qu’elle-même celle qui devra lui succéder… » L’augure ne tardera pas à se vérifier. En 1802, Eleuthère Irénée fonde près de la ville de Wilmington, dans le Delaware, une fabrique de poudre à canon. La firme orthographiée DuPont, sans espace, sera bientôt le principal fournisseur de l’armée américaine.

Il faut dire que, pour placer l’entreprise sous les meilleurs auspices, Pierre Samuel a sollicité l’aide de ses amis, de part et d’autre de l’Atlantique. La plupart sont francs-maçons à commencer par le président des États-Unis de l’époque, Thomas Jefferson. Pierre Samuel a-t-il, comme eux, fait partie d’une loge ? « C’est possible… Nous ne disposons d’aucune preuve, seulement d’un faisceau d’indices, tempère Alain Queruel, auteur du livre Les du Pont de Nemours (Éditions de la Bisquine, 2019), ainsi que de plusieurs ouvrages sur la franc-maçonnerie. En revanche, l’appartenance de son fils Victor Marie est avérée. »

Influences huguenotes

Pour nombre de huguenots, ainsi qu’on appelle les protestants en France, les loges servent de refuge, au XVIIIe siècle ; ils peuvent s’y retrouver entre fidèles, à l’abri du secret. Pierre Samuel est issu de cette discrète communauté religieuse, encore marquée par les persécutions dont elle a été la cible. Si l’incidence de la franc-maçonnerie sur son parcours reste à démontrer, ses origines huguenotes, elles, le nourriront sans équivoque. « Avec le temps, du Pont s’est forgé une religion personnelle, fondée sur la trans migration des âmes, développe l’historien Martin Giraudeau. La réincarnation en un être supérieur, le chien par exemple, entérine la réussite des individus. Cette croyance n’est pas très éloignée de ce qu’écrira le sociologue Max Weber, en 1904, sur l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. »

C’est au sujet de l’esclavage que l’influence du protestantisme sera la plus nette. Dès 1767, Pierre Samuel s’attache à en démontrer l’inutilité économique. Selon lui, un esclave ne travaillera jamais aussi bien qu’un individu stimulé par une rémunération ; c’est un système non seulement inhumain, mais inefficace. Du reste, la propriété le premier des droits de l’homme selon Pierre Samuel ne commence-t-elle pas par celle de son propre corps ? À la traite, il faut substituer le libre commerce entre la métropole et ses colonies, prône-t-il, à rebours de l’opinion dominante. « Comme du Pont, beaucoup de pionniers de la lutte contre l’esclavage, en Angleterre puis en France, sont protestants, souligne l’historien Marcel Dorigny, spécialiste du sujet. Les huguenots y sont d’autant plus sensibles qu’ils ont fait l’expérience de la minorité et de la discrimination. »

Ces principes, Pierre Samuel les écorne sitôt qu’il met le pied en Amérique. Le 21 juin 1800, il offre à sa famille deux esclaves, assignées à des tâches domestiques : « Une nègre appelée Jeen et une enfant appelée Lydia », stipule le contrat. « Il semble qu’elles soient restées jusqu’à leur mort au service des du Pont, précise le journaliste américain Gerard Colby, auteur d’un ouvrage sur la dynastie, Behind the Nylon Curtain, paru en 1974 (réédité en 2014 chez Forbidden Bookshelf, non traduit). Pierre Samuel a-t-il suivi l’exemple de son ami Jefferson qui, en dépit des positions courageuses, possédait des centaines d’esclaves ? C’est probable. Le rôle des immigrés français, tout juste débarqués des Antilles, ne doit pas non plus être négligé. »

Au tournant du XIXe siècle, plusieurs familles d’esclavagistes, fuyant les révoltes qui ébranlent l’île française de Saint-Domingue, trouvent refuge dans le Delaware. « Lorsqu’il faudra recruter des employés pour sa fabrique de poudre à canon, Eleuthère Irénée puisera dans ce vivier de compatriotes, poursuit Gerard Colby. De là vient, en partie, la culture du secret et de l’entre-soi qui distinguera sa firme du reste des entreprises américaines. »

À l’image de Pierre Samuel, mort en 1817, la dynastie fait montre d’une grande ambivalence sur la question noire.

Lors de la guerre de Sécession (1861-1865), elle tergiverse avant de fournir sa poudre au camp abolitionniste, mené par Abraham Lincoln. De même, les émissions produites par du Pont pour la radio et la télévision, entre 1935 et 1961, ne mettront que très rarement en valeur des figures afro-américaines. Une ambiguïté « raccord » avec celle du fief des du Pont, le Delaware : « C’est un État intermédiaire, le plus » sudiste » des États du Nord », soutient l’historien Pap Ndiaye, auteur d’un livre sur la firme familiale, Du Nylon et des bombes (2001, Belin). Le Delaware est ainsi l’un des derniers États à ratifier, en 1901, les trois amendements consacrant l’abolition de l’esclavage ; ce sera le dernier à bannir, en 1972, la pratique consistant à fouetter en public un condamné, un châtiment majoritairement infligé, dans les faits, aux Afro-Américains.

Une fiscalité favorable à la firme

En 1919, de graves émeutes raciales éclatent à Wilmington, la ville la plus peuplée du Delaware. Rebelote en 1968, où les troubles suscitent l’adoption d’un dispositif exceptionnel : soutenu par le PDG de DuPont, le gouverneur démocrate fait occuper la ville par l’armée. Elle ne s’en ira que dix mois plus tard, à la suite de l’élection de son successeur républicain, un ancien employé de… DuPont.

C’est que, en l’espace de quelques décennies, le petit État est passé sous l’emprise de son entreprise reine.

Grâce aux profits accumulés pendant la Première Guerre mondiale, DuPont s’est transformée en mastodonte de la chimie, durant la première moitié du XXe siècle. Devenue le principal employeur du Delaware, la firme familiale en a investi les leviers d’influence, plaçant ses hommes au cœur de l’administration locale, et ses fonds au capital de plusieurs banques et journaux régionaux. Au point que les destins respectifs de l’État et de la compagnie sont difficiles, aujourd’hui, à démêler : « Le Delaware a façonné DuPont, autant que DuPont a façonné le Delaware, résume le politicien démocrate John Kowalko, qui siège à la Chambre des représentants locale depuis 2006. Ici, il y a toujours eu un consensus bipartisan sur la nécessité d’une fiscalité et d’une juridiction favorables aux entreprises et à DuPont en premier lieu. Dans ma lutte contre les effets néfastes des multinationales sur notre économie, je suis très isolé. »

Le candidat démocrate à la prochaine présidentielle, Joe Biden, a représenté le Delaware à Washington, de 1973 à 2009, en tant que sénateur. Contrairement à M. Kowalko, « il s’est toujours montré très prudent vis-à-vis de DuPont : il ne l’a jamais attaqué frontalement, de même qu’il ne s’est jamais élevé contre le grand capital », relève le journaliste Gerard Colby. Et pour cause : de 1972 à 1996, Joe Biden a vécu dans deux luxueuses demeures habitées, avant lui, par des générations de du Pont. Visiter les centaines de châteaux érigés par le clan fut même, à une époque, son principal hobby. « Mon samedi idéal consistait à sauter dans ma Corvette (…) et à explorer les alentours de Wilmington, à la recherche de maisons à vendre », confesse Joe Biden dans son autobiographie parue en 2007, deux ans avant qu’il ne devienne le vice-président de Barack Obama.

« The Company State »

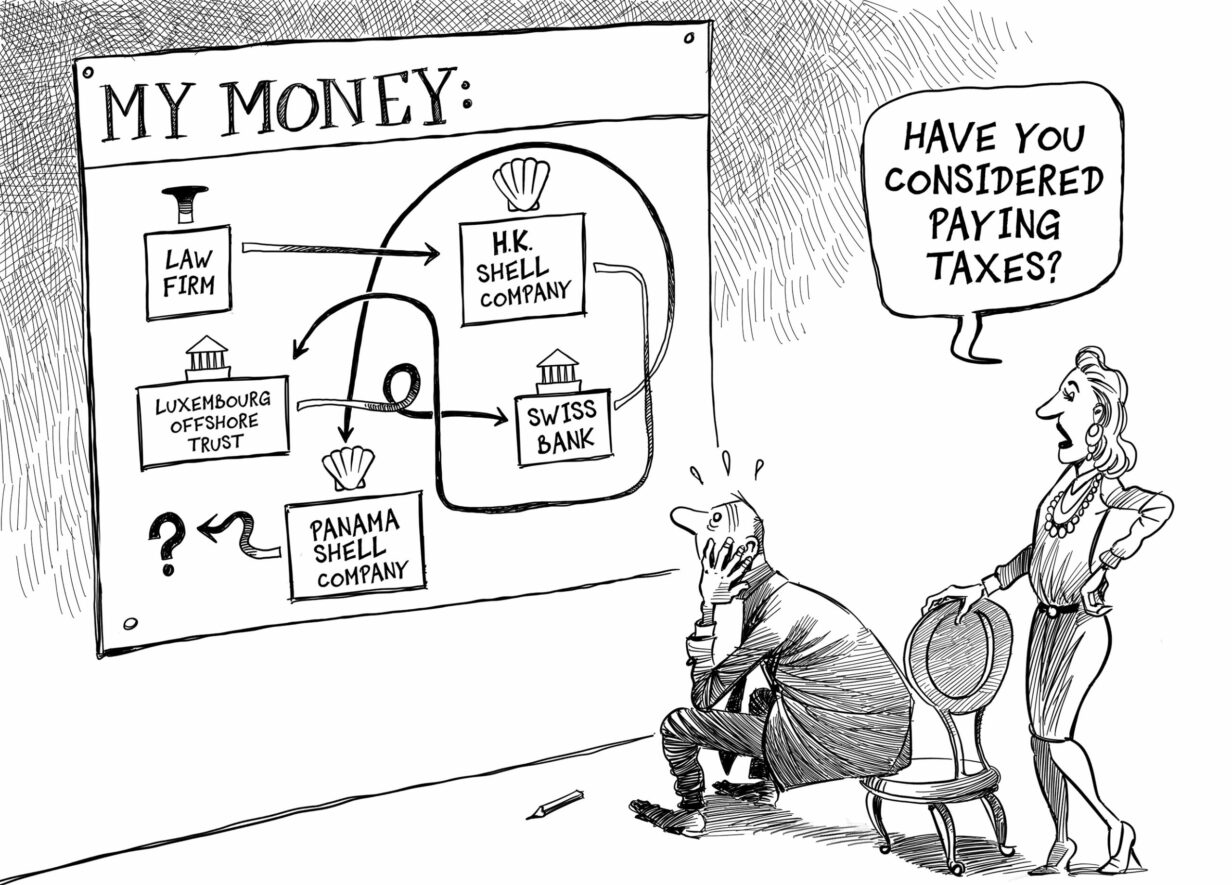

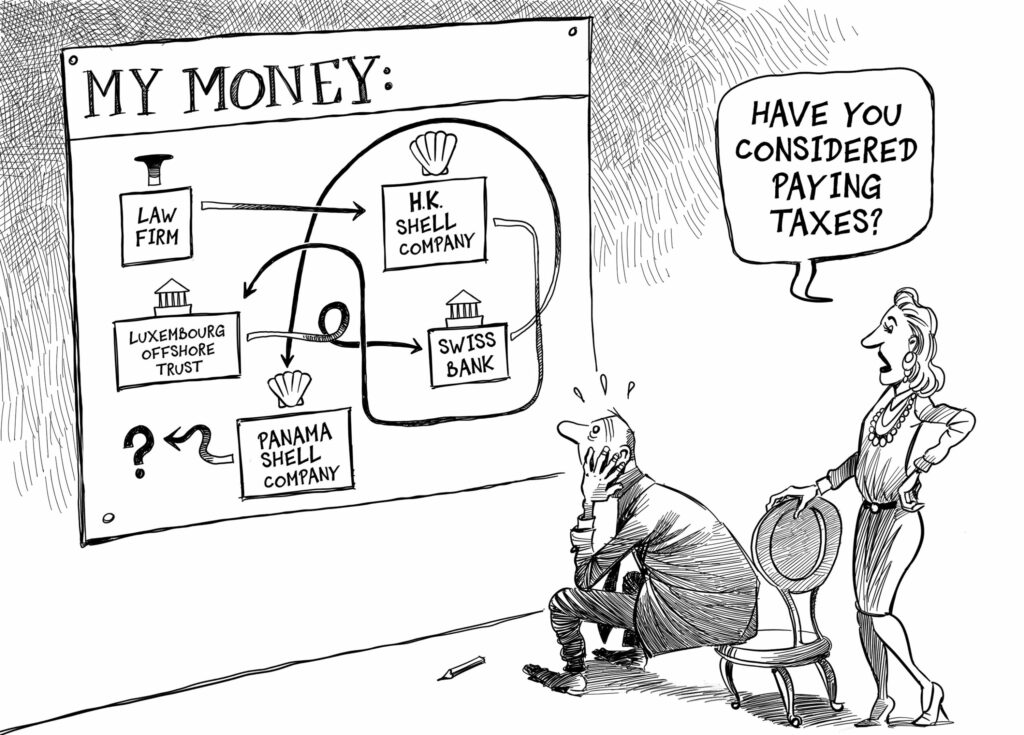

Surnommé « The First State », parce qu’il fut le premier État à ratifier la Constitution, en 1787, le Delaware dispose d’un autre sobriquet, un brin persifleur : « The Company State » – soit « l’État-entreprise. Cette appellation, il la doit en premier lieu à sa juridiction commerciale établie en 1792. Ici, les sociétés sont soumises aux arbitrages, non pas de jurys populaires comme dans la plupart des États, mais de juges spécialisés. De dossier en dossier, ces derniers ont acquis la réputation d’être plus sensibles que les citoyens lambda aux intérêts des entrepreneurs.

Le résultat est édifiant : en 2018, il y avait plus de firmes enregistrées dans le Delaware (1,3 million) que d’habitants (980’000)

Avec le temps, la législation a été rendue plus attractive encore pour les sociétés. Qui retrouve-t-on derrière ces appels du pied ? Les du Pont, bien sûr. En 1897, sous l’impulsion du politicien Henry Algernon du Pont (1838-1926), le Delaware se dote d’une nouvelle constitution : « Elle simplifie la création d’entreprises et de holdings », détaille Gerard Colby. En 1913, le manageur Francis Irénée du Pont (1873-1942) publie un influent traité de fiscalité : « Son idée-phare consiste à ramener l’imposition des sociétés à un taux unique », poursuit M. Colby. En 1981, Pierre Samuel du Pont IV, alors gouverneur républicain de l’État, fait passer une farandole de réformes : « Elles facilitent l’émission de cartes de crédit depuis le Delaware, entre autres cadeaux fiscaux distribués aux entreprises notamment aux banques », surenchérit le journaliste.

Le résultat est édifiant : en 2018, il y avait plus de firmes enregistrées dans le Delaware (1,3 million) que d’habitants (980’000). Cette étroite bande de terre, 5 000 km2 à peine, héberge 67 % des 500 entreprises américaines les plus prospères. « Nous avons constitué une société en moins de trente minutes, sans montrer de documents d’identité. La plupart des bureaux d’inscription sont ouverts jusqu’à 22 h 30, certains jusqu’à minuit. » Ainsi parle Paolo Woods. Entre 2012 et 2015, avec son compère Gabriele Galimberti, ce photographe italien a écumé les paradis fiscaux, du Panama aux îles Caïmans, dans le cadre du projet « The Heavens ». Leur ambition ? Donner à voir les havres les plus opaques de la haute finance. « Le Delaware offre les mêmes garanties que tout paradis fiscal digne de ce nom : l’absence de paperasse, la discrétion, la certitude de ne pas être taxé sur les gains réalisés en dehors des frontières de l’État…, énumère Paolo Woods. Cela en toute légalité et pour un montant dérisoire. »

Il n’y a pas qu’avec le Delaware que les du Pont ont fait coïncider leurs intérêts : un pacte informel les lie, de même, à l’État fédéral. Certes, le clan a parfois défié la Maison-Blanche, notamment durant l’entre-deux-guerres. Mais l’élaboration de la bombe atomique rétablit la confiance, à partir de 1942 : DuPont participe loyalement au projet Manhattan, sans exiger la moindre rétribution. Cette collaboration incite la firme à abandonner ses méthodes les plus archaïques. Jusque dans les années 1930, DuPont n’usait-elle pas d’indicateurs privés pour espionner, à l’occasion, ses ouvriers ou ses concurrents ? Mieux vaut, se ravisent les manageurs, se tourner vers Washington : ses législateurs et ses agents du renseignement serviront plus sûrement la cause familiale.

D’efficaces lobbyistes

Pour rallier la capitale fédérale à ses vues, la firme emploie les services de juristes prestigieux. Le plus efficace de ces lobbyistes, Clark Clifford (1906-1998), est resté célèbre pour son passage au secrétariat à la défense, en pleine guerre du Vietnam. Au début des années 1960, cet avocat déploie des trésors d’urbanité pour assurer aux du Pont plus de 2 milliards de dollars de déductions fiscales. L’allégement porte sur la vente des parts que détenait DuPont au capital du constructeur automobile General Motors, exigée en 1957 par la Cour suprême, au nom de la loi antitrust. Par la suite, plusieurs enquêtes journalistiques donnent la mesure de l’imbrication des relations entre la famille, la firme et l’État fédéral. En 1984, la presse révèle que la CIA a fourni des avions aux rebelles nicaraguayens ; ils sortaient des hangars de Summit Aviation, la société de maintenance de Richard Chichester du Pont Jr (1937-1986). En 1991, l’Agence internationale de l’énergie atomique trouve des matériaux conçus par DuPont dans les installations nucléaires irakiennes avant d’être l’ennemi numéro un, le dictateur Saddam Hussein (1937-2006) a longtemps été un allié de Washington.

Deux ans plus tôt, en 1989, c’est le FBI qui volait au secours de DuPont, menacée d’extorsion par cinq anciens employés latino-américains. Dans une usine argentine de la firme, le commando dérobe des documents détaillant le procédé de confection du Lycra, l’une des fibres emblématiques de DuPont. Les comploteurs réclament dix millions de dollars, sans quoi les informations seront transmises à un industriel du textile italien.

L’intrigue s’arrête sur un parking de Genève, en Suisse, où des agents du FBI les appréhendent, après leur avoir fait miroiter un pactole.

Au tournant du millénaire, l’entrepreneur Walter Liew s’attaque avec plus de sang-froid aux techniques de fabrication du dioxyde de titane, dont DuPont est passée maître. Surnommée « l’ultrablanc », pour son intensité exceptionnelle, cette substance colore quantité de produits : biscuits, cosmétiques, équipement électroménager… Pour le groupe chimique, l’or blanc est une manne à dollars, qui attise les convoitises depuis les années 1940. Celles de Walter Liew, en particulier. Né en Malaisie, fils de paysans chinois, cet excellent élève s’arrache à la misère par les études. Émigré aux États-Unis, il décroche un diplôme scientifique, puis la nationalité américaine.

Le vol de « l’ultrablanc »

Là, il ouvre une société de conseil. C’est sous cette casquette que Walter Liew approche plusieurs ingénieurs de DuPont, de 1997 à 2011 : « Certains étaient à la retraite, d’autres traversaient des drames familiaux : tous avaient accumulé du ressentiment contre DuPont, explique le journaliste américain Del Quentin Wilber, qui a suivi l’affaire pour l’agence de presse Bloomberg. Liew les à couvert d’attentions : cadeaux de Noël, virements bancaires… Mis en confiance, les ingénieurs lui ont livré de précieuses informations, qu’il a transmises à des firmes chinoises. » Jusqu’à ce qu’une lettre anonyme alerte DuPont en août 2010. L’entreprise se tourne alors vers le FBI, qui file M. Liew puis l’arrête dix mois plus tard. « Nous avons découvert qu’il répondait, en fin de compte, à des directives étatiques : dès le début des années 1990, la Chine avait fait de l’obtention de l’ultrablanc une priorité, indique au « Monde » Kevin Phelan, l’un des agents du FBI ayant travaillé sur le dossier. Pendant longtemps, les sociétés victimes d’espionnage industriel ont rechigné à faire appel à nous, car elles craignaient de partager des documents sensibles et d’apparaître vulnérables. DuPont est l’une des premières à avoir collaboré avec le FBI, dans la plus grande transparence, pour sauver son savoir-faire et ses emplois ; bien d’autres, depuis, l’ont imitée. »

Échaudée par ces antécédents, DuPont sera aux premières loges lorsqu’il s’agira de renforcer la protection de ses innovations.

« Au sein des groupes d’influence de la filière chimique, ses lobbyistes ont inspiré la rédaction, en 2016, d’une loi fédérale, le Defend Trade Secrets Act, et de son pendant européen, la directive du secret des affaires, témoigne Martin Pigeon, qui enquête, au sein de l’association Corporate Europe Observatory, sur le rôle des lobbys. Ces textes facilitent l’ouverture de poursuites contre les employés ayant trahi les secrets de leurs employeurs sans que ces « secrets », au demeurant, soient clairement définis. » « Rien n’est aussi fanatiquement défendu par la bureaucratie » que le secret, car il est source de pouvoir, écrit le sociologue Max Weber en 1914. Un siècle plus tard, l’Américain Gerald Casale, leader du groupe de musique new wave Devo, tient un discours similaire : « Le capitalisme est une religion occulte. Comme toutes les religions, sa hiérarchie s’appuie sur des rituels : poignée de main secrète, signe discret de reconnaissance… » Dans son tout premier vidéoclip, en 1976, Devo interprétait la chanson Secret Agent Man, confession ambiguë d’un limier du FBI.

Les rockeurs portaient déjà les tenues de chantier qui firent leur réputation scénique dans les années 1980. Leur matériau de prédilection ? Le Tyvek, une fibre mise au point par… DuPont. « Cette firme s’est infiltrée dans mon cerveau dès la naissance, se souvient Gerald Casale. Après-guerre, DuPont était synonyme de modernité, leurs produits m’ont toujours habillé et inspiré. C’est la forme la plus aboutie du capitalisme. Hélas, ce système dévore aujourd’hui la démocratie. »

Wilmington, « ville fantôme »

Si DuPont s’est longtemps illustrée par son appétit, l’entreprise suit aujourd’hui un régime draconien, commencé au début des années 1990. « Depuis qu’elle a investi dans la chimie et l’automobile, il y a un siècle, DuPont s’est toujours comportée comme un fonds spéculatif, analyse Joseph DiStefano, journaliste au quotidien régional « The Philadelphia Inquirer ». En quête de croissance, elle s’est aventurée dans l’industrie pharmaceutique, le pétrole… Puis, au tournant du millénaire, DuPont s’est débarrassé de ces activités, ainsi que de ses divisions les moins rentables : textile, peintures…

Ce faisant, elle obéit à une logique financière des plus banales. Avec quelles conséquences ? Paolo Woods a été frappé par les inégalités qui déchirent le Delaware un petit coin d’enfer au cœur du paradis fiscal : « Wilmington est une ville fantôme, assure le photographe. Dans le centre, DuPont a déserté ses immeubles historiques : son hôtel, sa salle de théâtre, son siège social…

Ne reste qu’une population très pauvre, essentiellement afro-américaine, ravagée par la drogue et la prostitution. »

En 2015, en pleine restructuration, l’entreprise obtient une ristourne fiscale contre la promesse de maintenir ses activités dans le Delaware. Elle en profite pour transférer son siège loin du centre-ville paupérisé de Wilmington, tout près des mille et un châteaux du clan. Si la famille du Pont continue de siéger au conseil d’administration, elle n’est plus majoritaire, depuis les années 1970, au capital de l’entreprise. Sa préoccupation majeure ? Ne pas dilapider son patrimoine ; le clan reste, avec 12,7 milliards d’euros partagés entre 3 500 membres, la quinzième famille la plus riche des États-Unis. En 2000, la moitié d’entre eux se sont retrouvés chez l’actuel patriarche, Irénée du Pont Jr, pour célébrer le bicentenaire de leur arrivée aux États-Unis : « On nous fantasme comme une aristocratie, mais nous sommes juste les fils de gens qui ont réussi en bossant dur, déclarait-il à cette occasion au « Washington Post ». Une bande de types ordinaires, en somme. »

« Désenvoûter » l’héritier antisystème

Ordinaires ? Pour le « Philadelphia Inquirer », le journaliste Bill Ordine a couvert plusieurs faits divers impliquant des héritiers du Pont. « À chaque fois, dit-il, la famille se déchirait sur des questions d’argent, de manière très spectaculaire. » Ainsi de Lewis du Pont Smith. Dans les années 1980, le jeune homme verse des centaines de milliers de dollars à un mouvement politique marginal, mené par le bateleur antisystème Lyndon LaRouche. En 1992, inquiet de voir partir en fumée la fortune familiale, son père rassemble une équipe hétéroclite, constituée de gros bras et d’un « déprogrammeur », chargé de ramener le fils à la raison. Leur plan : kidnapper l’héritier, puis lui laver le cerveau au cours d’un voyage en yacht, autour du pôle Nord. Las, l’un des membres du commando, pris de remords, finira par prévenir le FBI, qui tuera dans l’œuf l’opération.

Que penserait Pierre Samuel de cette entreprise de désenvoûtement ? Qu’à défaut d’être devenus « meilleurs » de génération en génération, comme l’espérait l’économiste français, les du Pont ont été vernis par le dieu Argent. Et que cette bénédiction se révèle, à bien des égards, une malédiction. En 1965, Salvador Dali exécute le portrait de Lammot du Pont Copeland (1905-1983), le dernier du Pont à avoir dirigé l’entreprise familiale. Sur la toile, point de regard bienveillant, comme celui que posait autrefois Pierre Samuel sur sa progéniture. C’est une tout autre cérémonie, baignée de lumière et d’occultisme, que peint l’artiste surréaliste : cerné par un paysage désertique, le patron jette un coup d’œil oblique, sous le ciel menaçant.